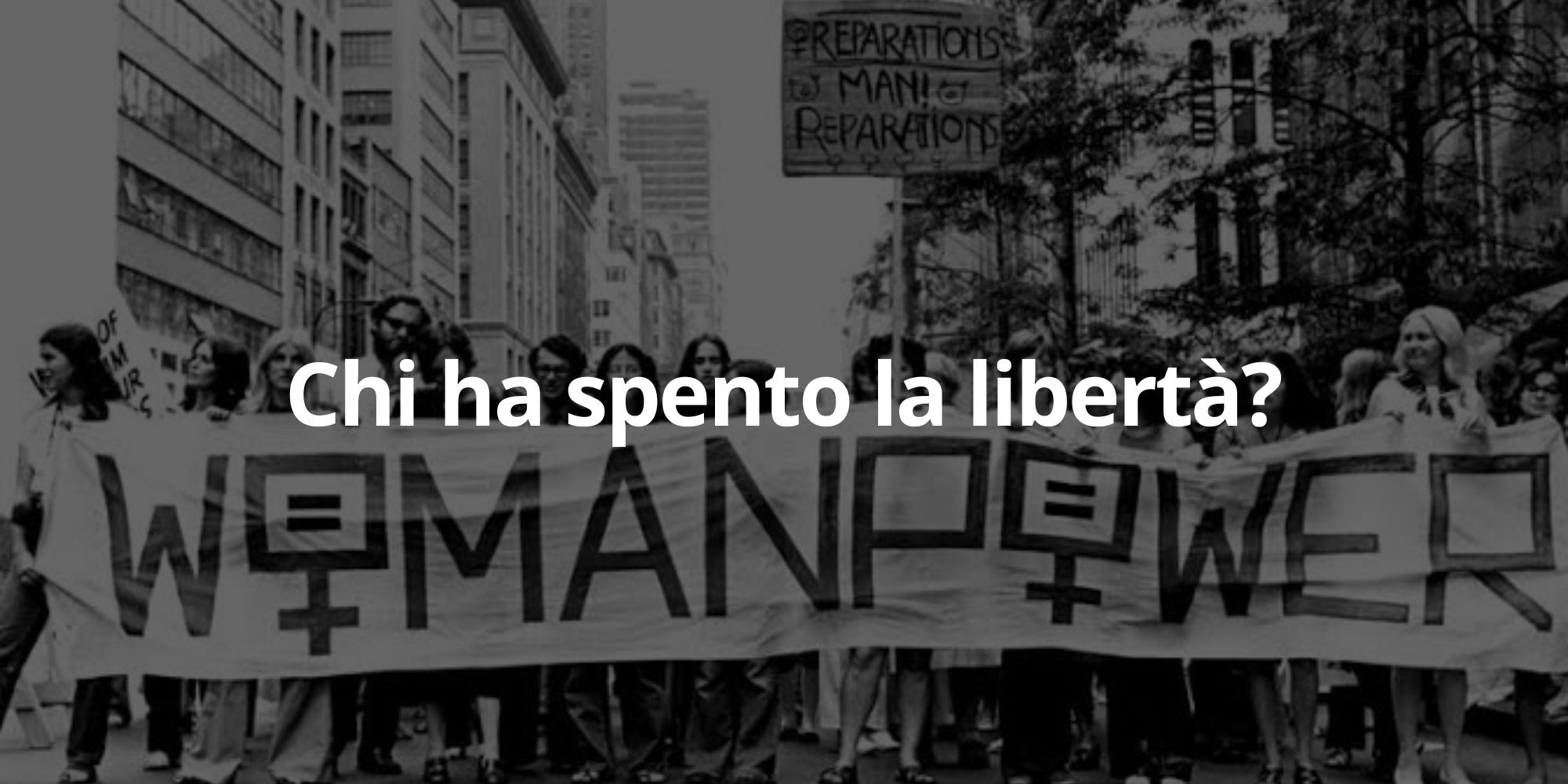

Mentre si discute di un presunto “consenso scritto”, le nuove generazioni crescono confuse, impaurite e ipercontrollate. La libertà sessuale non si regola per decreto: si educa, si vive, si ascolta.

Nelle ultime settimane ha suscitato clamore la notizia — poi smentita — di una presunta idea di proposta di legge avanzata da Laura Boldrini sul cosiddetto “consenso sessuale esplicito”. L’episodio, rapidamente amplificato dai social e dalla stampa, ha alimentato ironie e commenti sessisti, ma soprattutto ha riportato al centro del dibattito pubblico un tema tanto urgente quanto frainteso: che cos’è, oggi, il consenso?

Al di là del clamore mediatico e del gossip becero, la vicenda offre lo spunto per una riflessione più ampia su come la nostra società affronti (o eviti) il discorso sulla sessualità, la libertà e la responsabilità reciproca.

Il consenso come atto di libertà

Nel linguaggio comune, il consenso sembra un concetto semplice: un “sì” o un “no”. Ma dal punto di vista giuridico, sociale e culturale, è molto di più. Il consenso sessuale rappresenta la manifestazione libera, consapevole e revocabile della volontà individuale — un principio che sancisce il diritto di ciascuno a decidere del proprio corpo e della propria intimità.

La legge italiana n. 66 del 15 febbraio 1996 ha segnato una svolta epocale, spostando i reati di violenza sessuale dai “delitti contro la moralità pubblica” ai delitti contro la persona.

Un cambiamento non solo giuridico, ma simbolico: il riconoscimento che la sessualità appartiene alla sfera della libertà individuale, non al controllo morale o collettivo. Tuttavia, nel nostro ordinamento manca ancora una definizione esplicita di consenso, lasciando alla giurisprudenza il compito di interpretarlo caso per caso.

Diversi Paesi europei hanno scelto di affrontare la questione in modo più netto.

La Spagna, con la legge del “solo sì è sì”, ha introdotto il principio secondo cui la mancanza di consenso esplicito è sufficiente a configurare il reato di violenza sessuale.

La Svezia, già dal 2018, considera reato qualsiasi rapporto privo di consenso chiaramente espresso, spostando la responsabilità dall’atto di resistenza della vittima alla consapevolezza di chi agisce.

Si tratta di un cambio di paradigma che va oltre la giurisprudenza: segna il passaggio da una visione repressiva a una visione relazionale della libertà, in cui il desiderio non è più sinonimo di potere, ma di reciprocità.

Ed è proprio in questa dimensione che il dibattito italiano mostra la sua fragilità più profonda: una cultura che, pur parlando incessantemente di sesso, fatica ancora a parlare di consenso.

Una generazione sospesa tra desiderio e paura

La sessualità contemporanea vive una contraddizione radicale: è ovunque, ma sempre più distante dalla vita reale. Le nuove generazioni crescono immerse in narrazioni ipersessualizzate, ma prive di strumenti per comprendere cosa significhi davvero desiderare, scegliere, rispettare.

La libertà, invece di essere un orizzonte di crescita, si è trasformata in un terreno fragile, dove ogni gesto può diventare rischio, e ogni emozione si misura in base alla paura di sbagliare.

Secondo Criminalpol (2025), nel 2024 in Italia i casi di violenza sessuale denunciati hanno superato le 6.500 unità, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Parallelamente, un’indagine ISTAT 2023 rivela che circa 246 mila donne, pari all’1,2% della popolazione femminile, hanno subito stupri o tentati stupri, e che oltre il 70% delle vittime ha meno di 34 anni.

All’opposto, gli studi europei sulla sessualità adolescenziale (Genus, SpringerOpen, 2023) segnalano un calo netto dell’attività sessuale tra i giovani: solo il 26% dei ragazzi e il 22% delle ragazze di 16 anni dichiarano di aver avuto rapporti sessuali, dati significativamente inferiori rispetto alle generazioni precedenti.

Due curve che si muovono in direzioni opposte ma raccontano la stessa crisi: una società incapace di educare al rispetto e alla fiducia reciproca. Da un lato aumentano le violenze, dall’altro diminuisce la libertà di vivere il proprio corpo senza paura.

L’ansia del consenso, la confusione dei ruoli, l’assenza di linguaggio emotivo rendono la sessualità un terreno di incertezza più che di esplorazione. Abbiamo costruito una generazione emotivamente analfabeta, che teme il corpo — il proprio e quello altrui — perché non ne conosce più il linguaggio.

E finché il consenso resterà un fatto giudiziario anziché culturale, continueremo a oscillare tra due estremi ugualmente pericolosi: la violenza e la repressione.

Educare al consenso: una responsabilità collettiva

Il consenso non è un concetto giuridico, ma un linguaggio umano. Si costruisce nell’infanzia, si affina nell’adolescenza, si riconosce da adulti. E, come ogni linguaggio, si impara attraverso la relazione: dal modo in cui veniamo ascoltati, dal rispetto che riceviamo, dagli esempi che osserviamo ogni giorno.

Non si tratta solo di sapere dove finiscono i limiti dell’altro, ma di comprendere che la libertà — propria e altrui — esiste solo dentro un perimetro condiviso. Il consenso è questo: la capacità di leggere e di farsi leggere, di abitare lo spazio tra due corpi con responsabilità, empatia e presenza.

L’educazione sentimentale e sessuale, in questo senso, non è un lusso progressista ma una necessità civile.

Significa insegnare ai ragazzi che il corpo comunica, che il desiderio non coincide con il possesso, che dire “no” è un diritto e dire “sì” è una scelta, mai un dovere. Molti Paesi europei, dalla Francia alla Danimarca, hanno introdotto programmi obbligatori di educazione al consenso già nelle scuole primarie, con risultati concreti nella prevenzione della violenza e nella crescita della consapevolezza relazionale.

In Italia, invece, la materia resta affidata all’iniziativa dei singoli istituti o a progetti temporanei, senza un piano sistemico e continuativo. Ed è forse da qui che dovremmo ripartire. Prima di immaginare nuove leggi o moduli da firmare, dovremmo immaginare una riforma educativa che formi cittadini consapevoli del proprio corpo e del corpo dell’altro, capaci di comprendere il valore della libertà e il peso della responsabilità.

Perché il vero cambiamento non nasce dal decreto, ma dall’educazione. Solo se insegneremo ai più giovani che la libertà non si impone, ma si coltiva, potremo sperare in un futuro in cui non ci sarà più bisogno di leggi per ricordare ciò che dovrebbe essere ovvio: che nessun atto d’amore può prescindere dal rispetto.